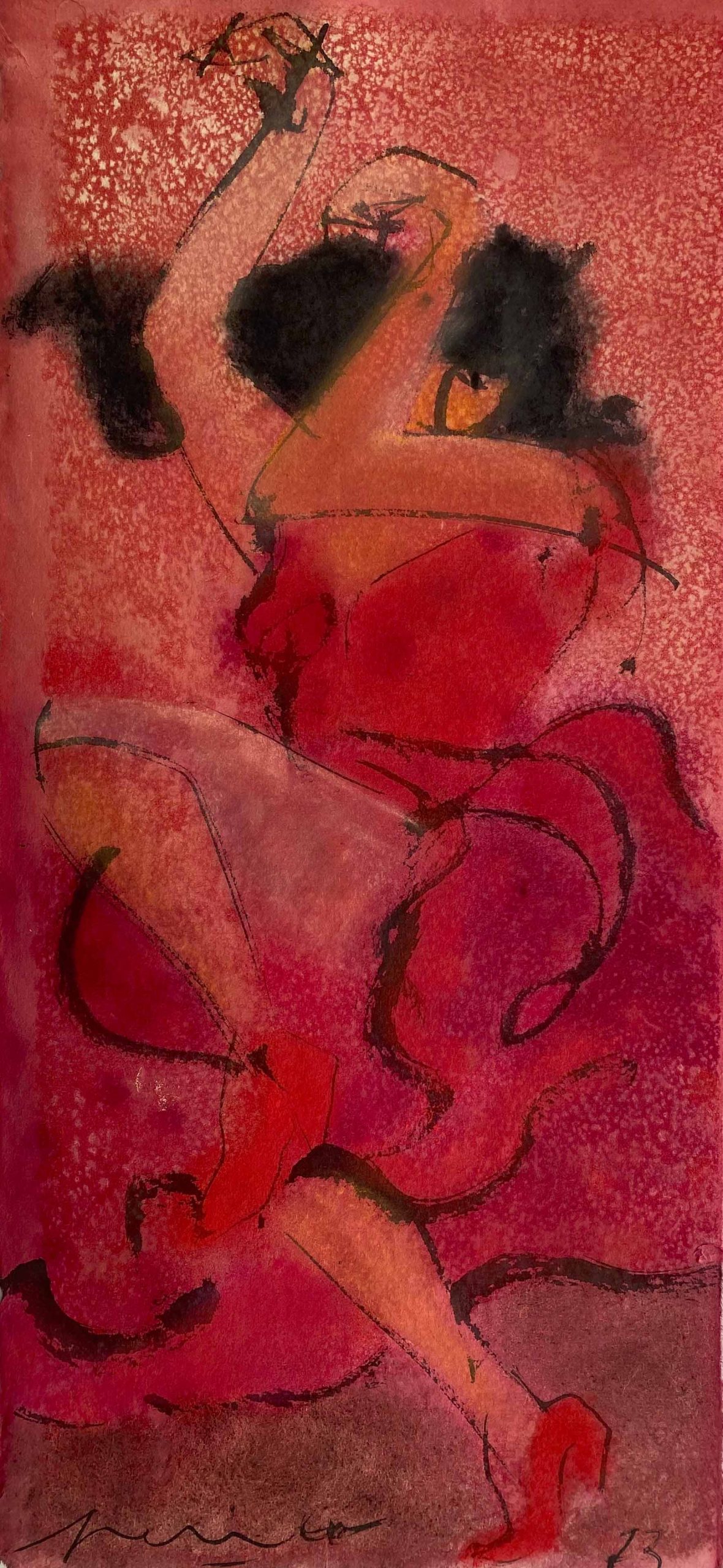

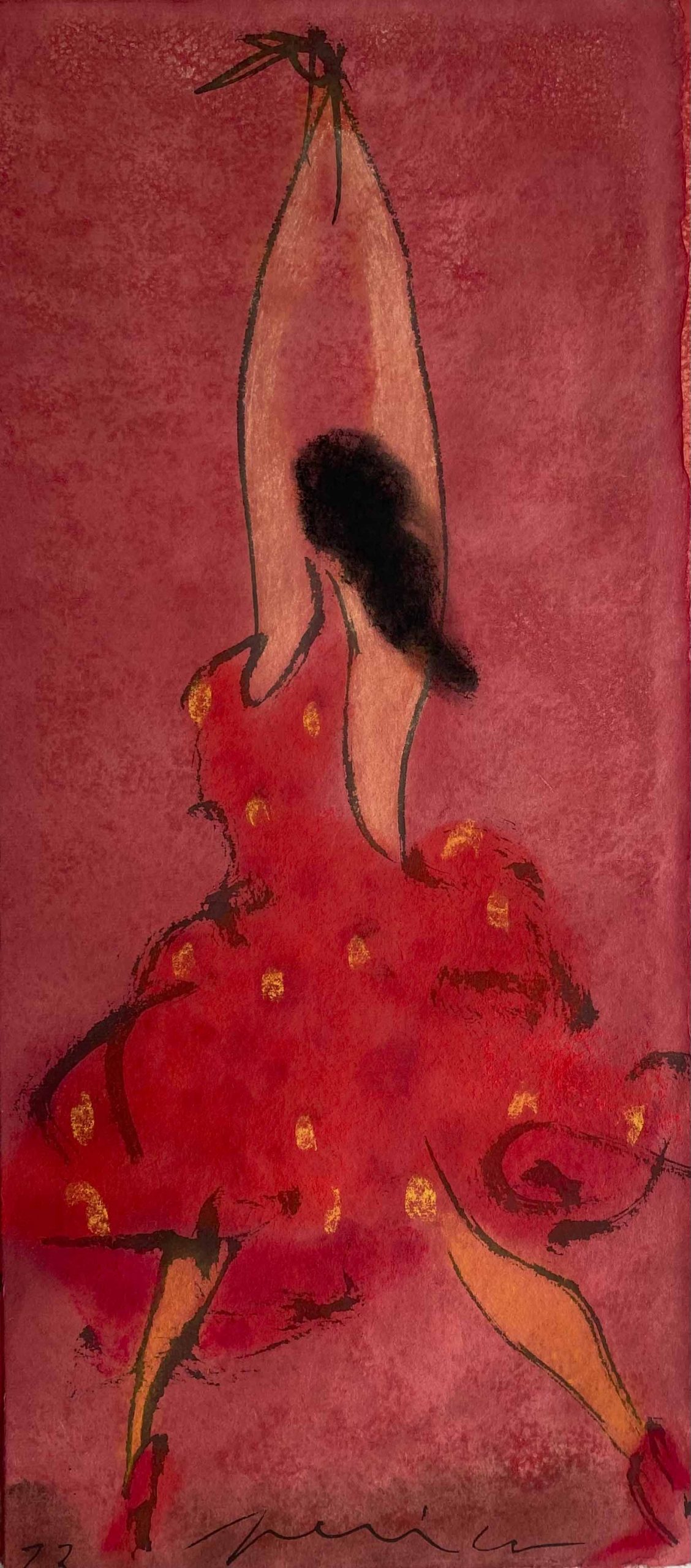

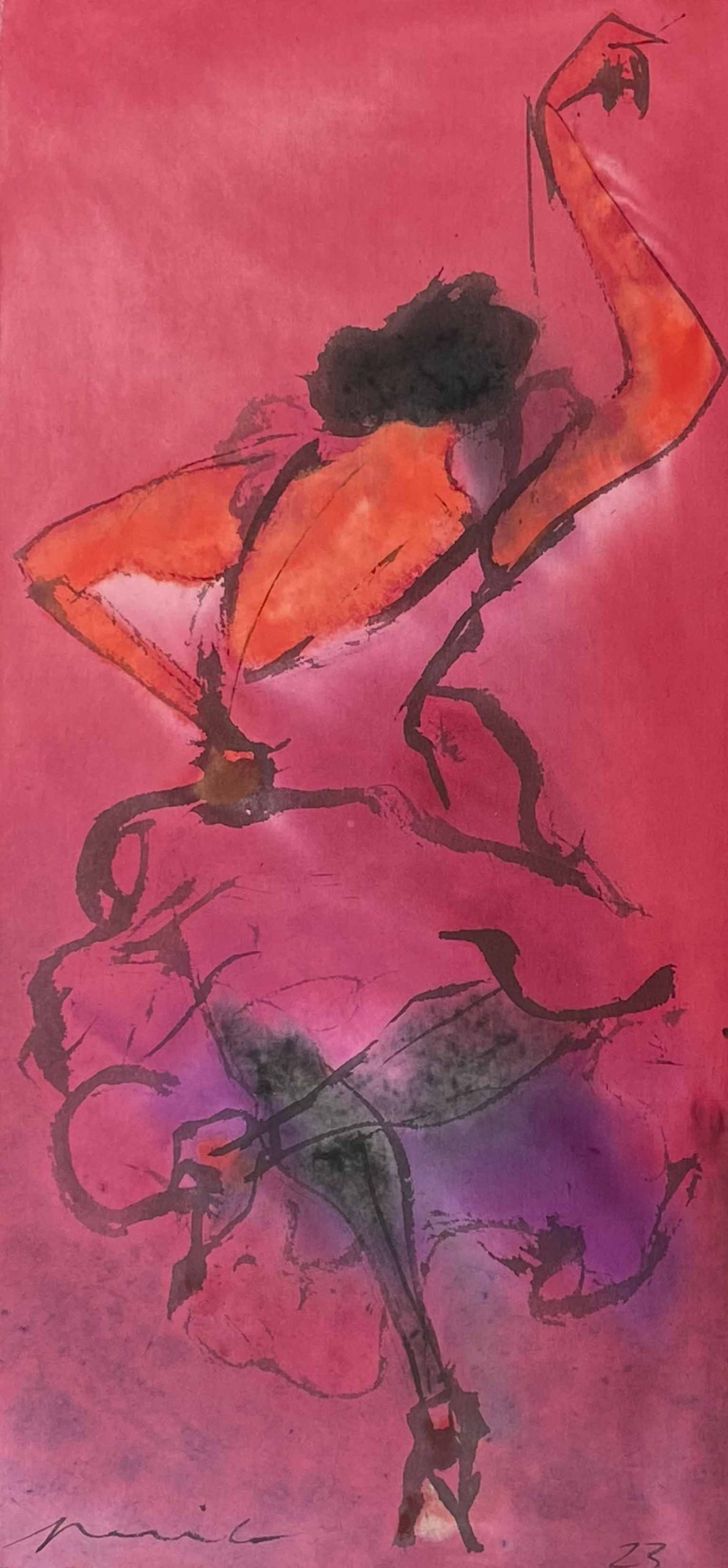

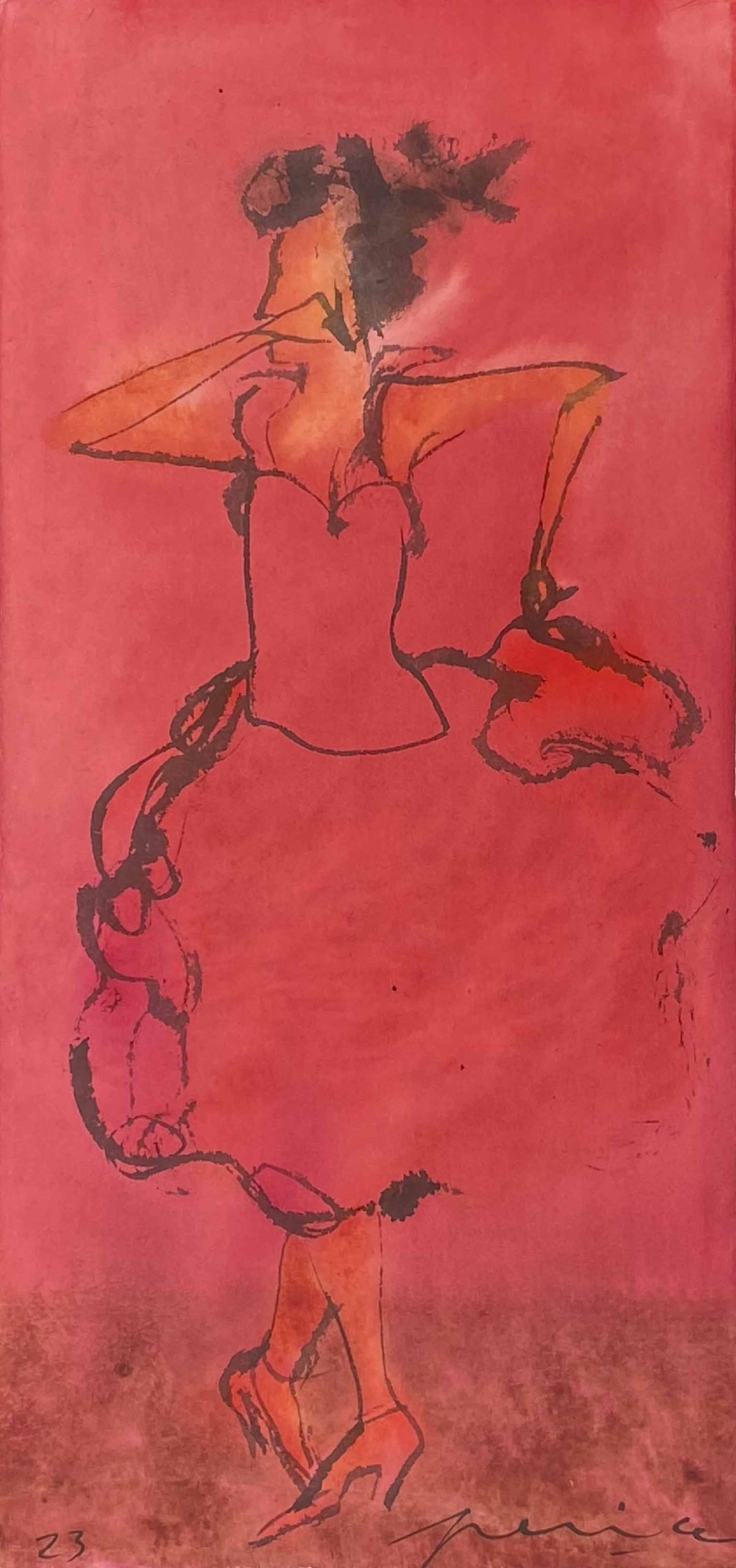

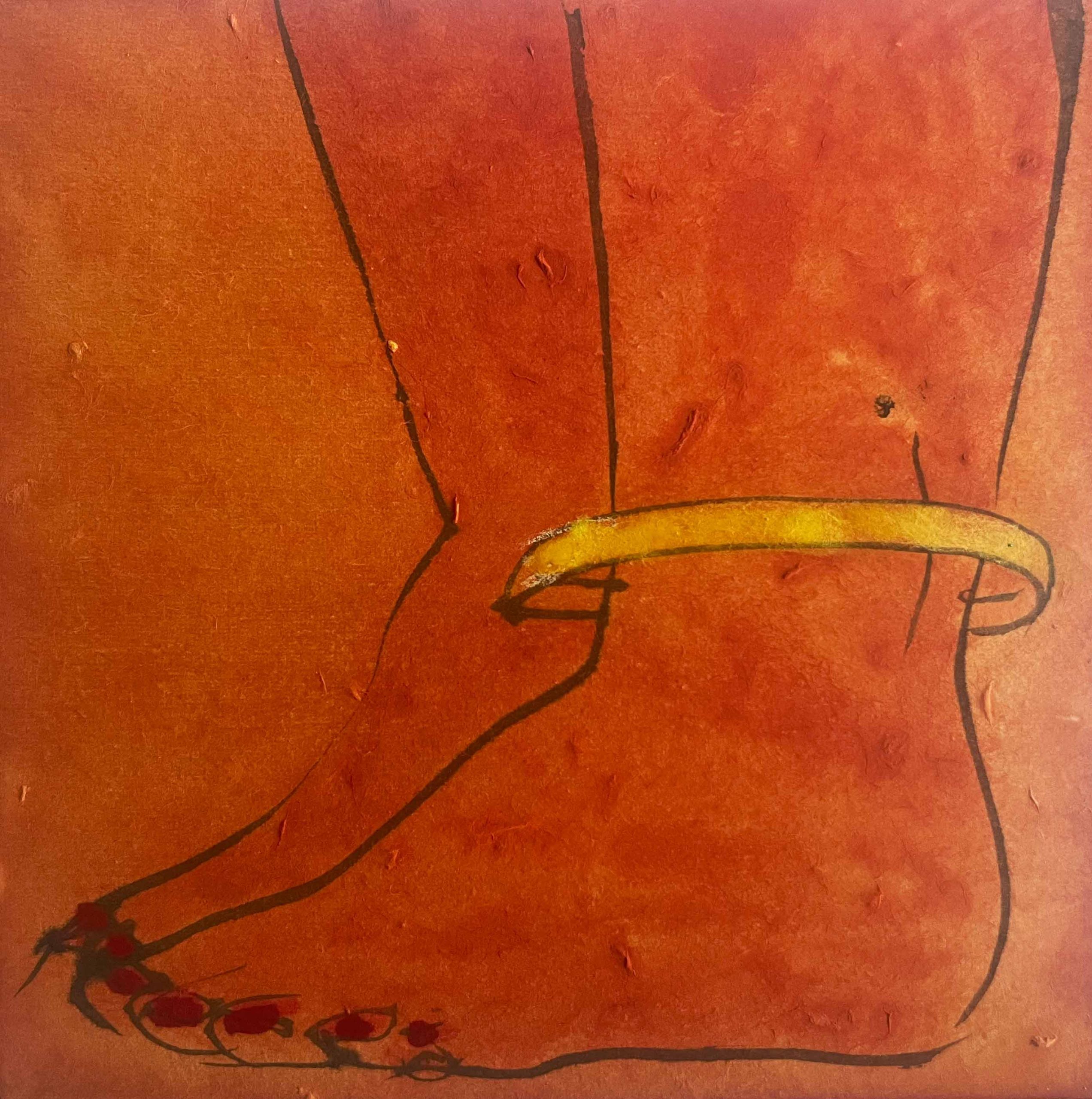

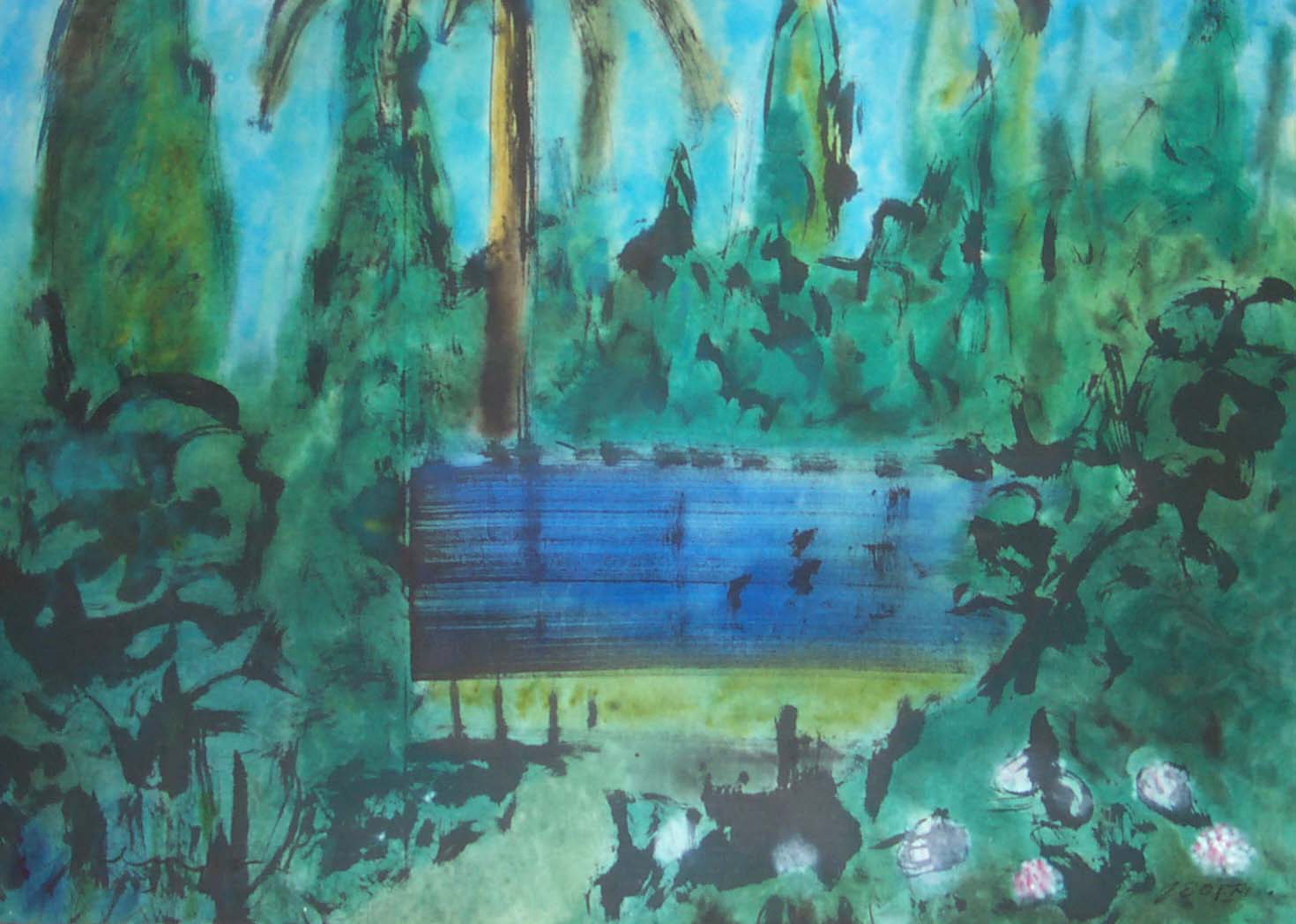

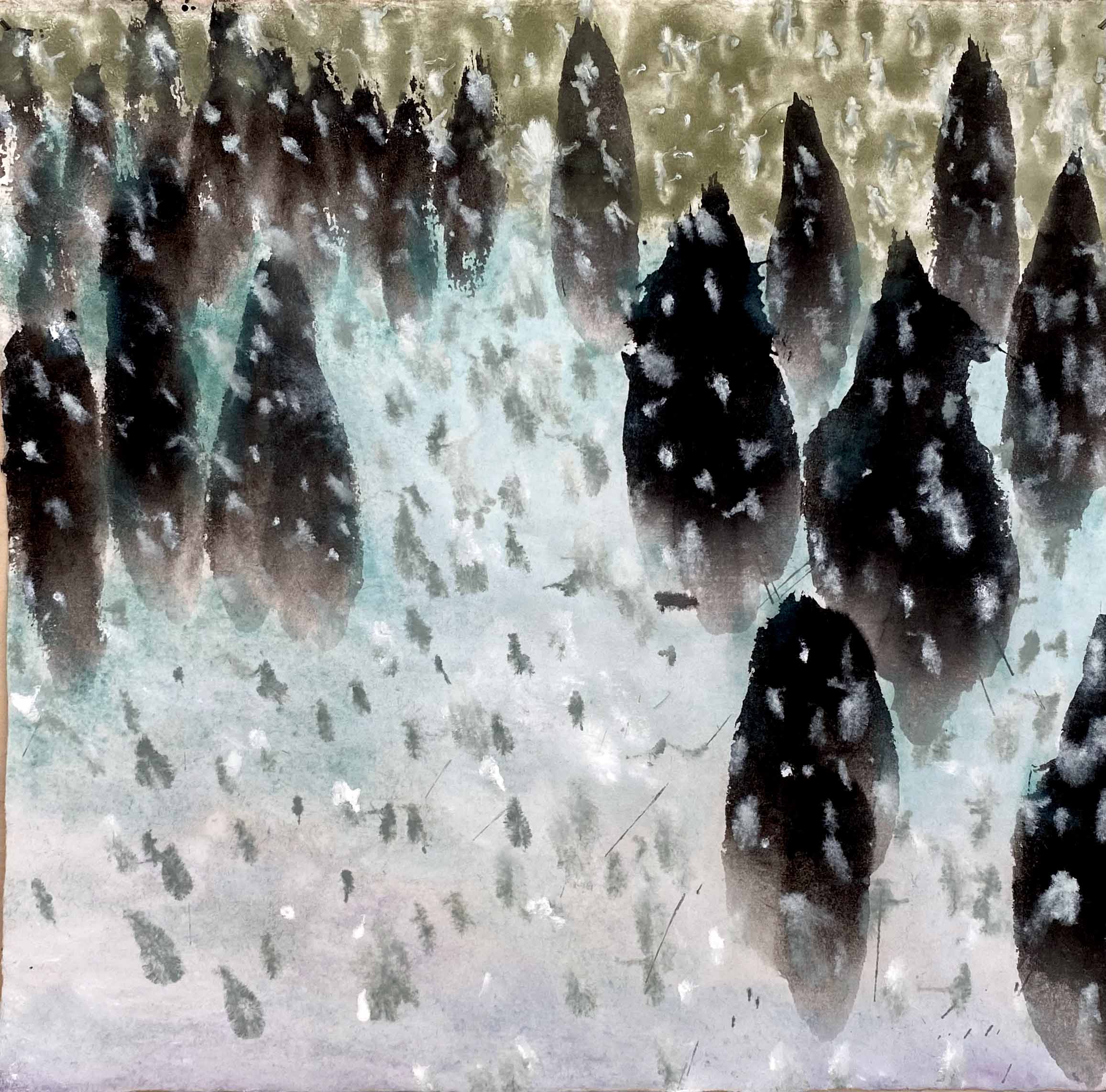

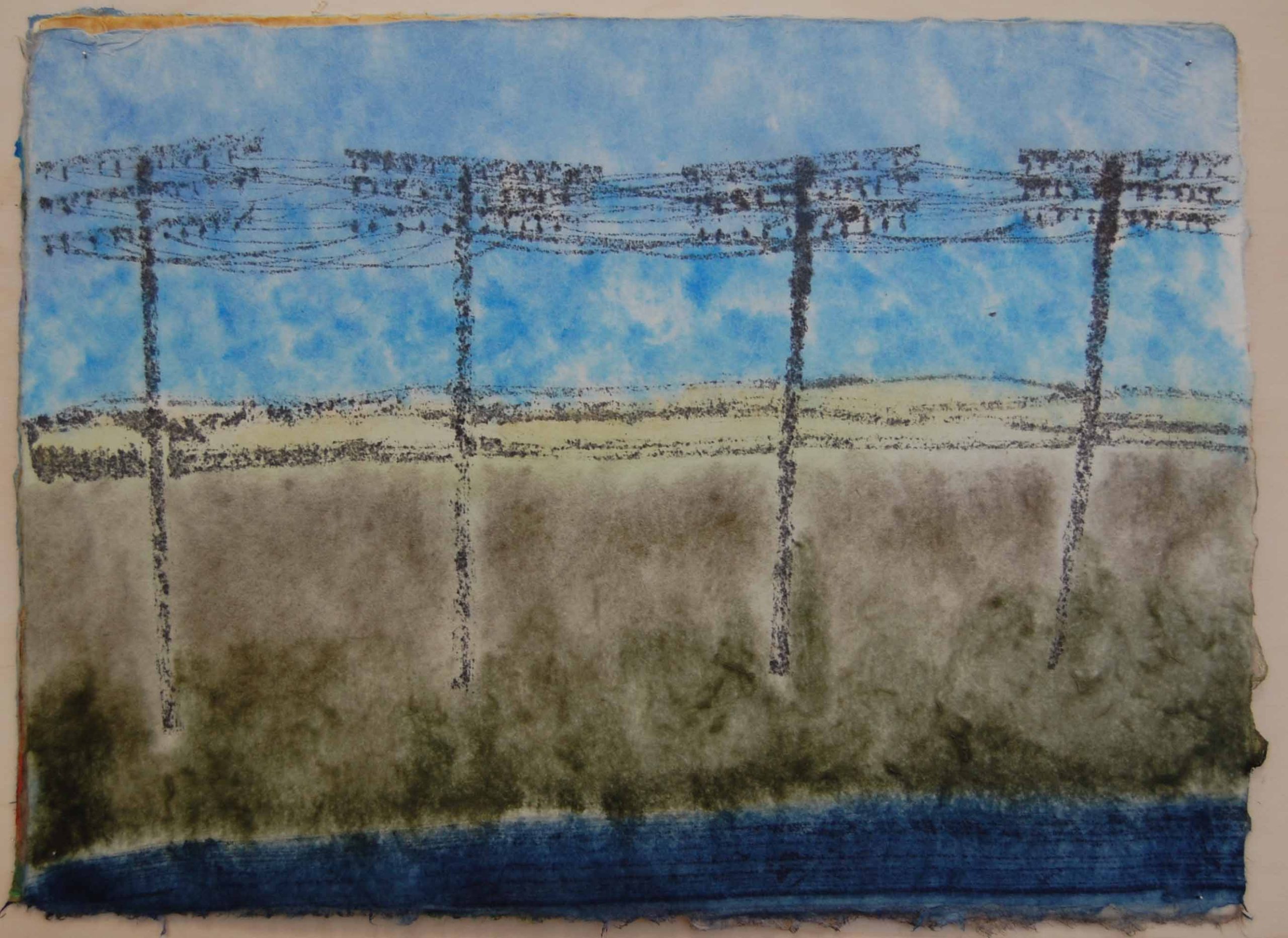

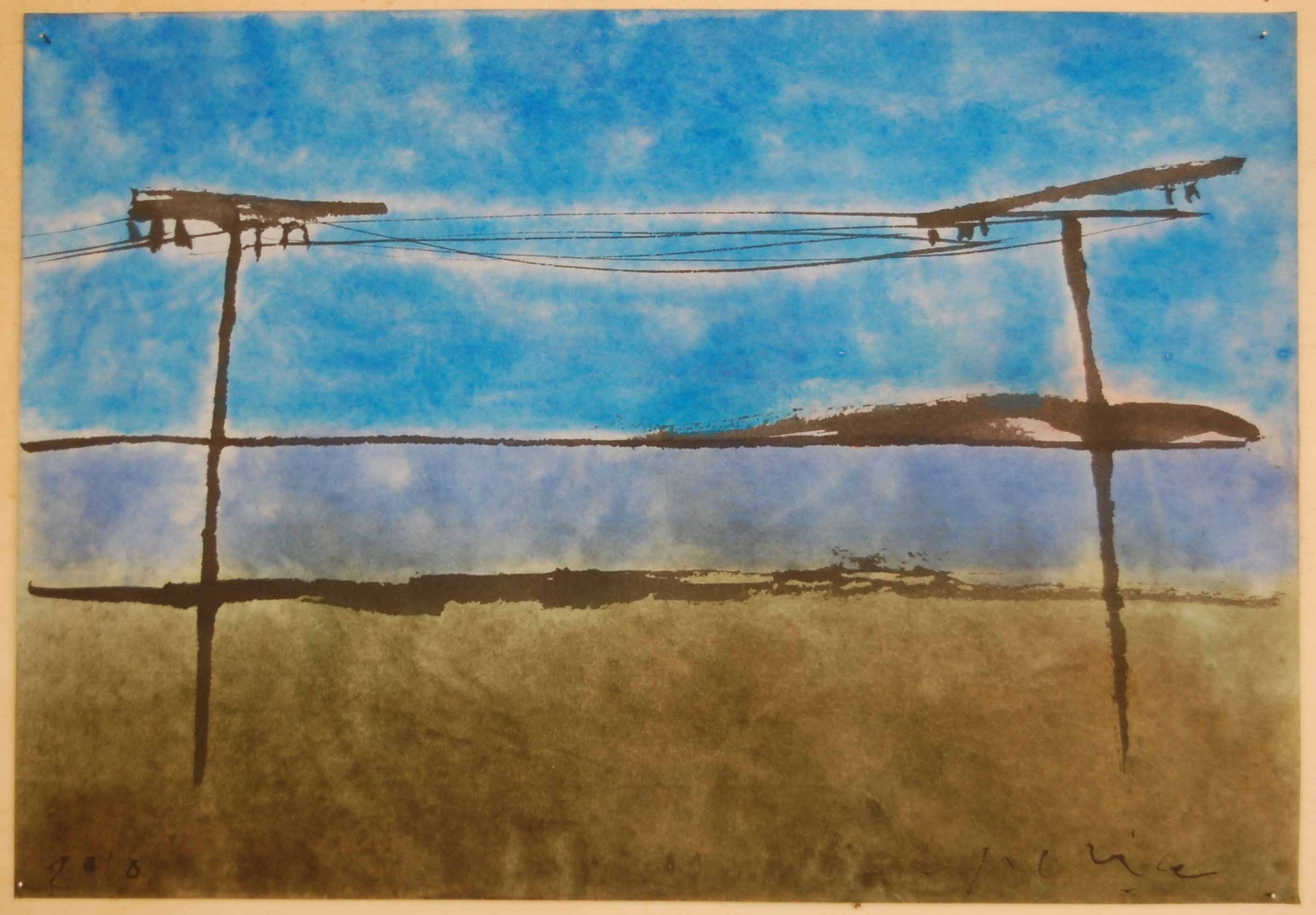

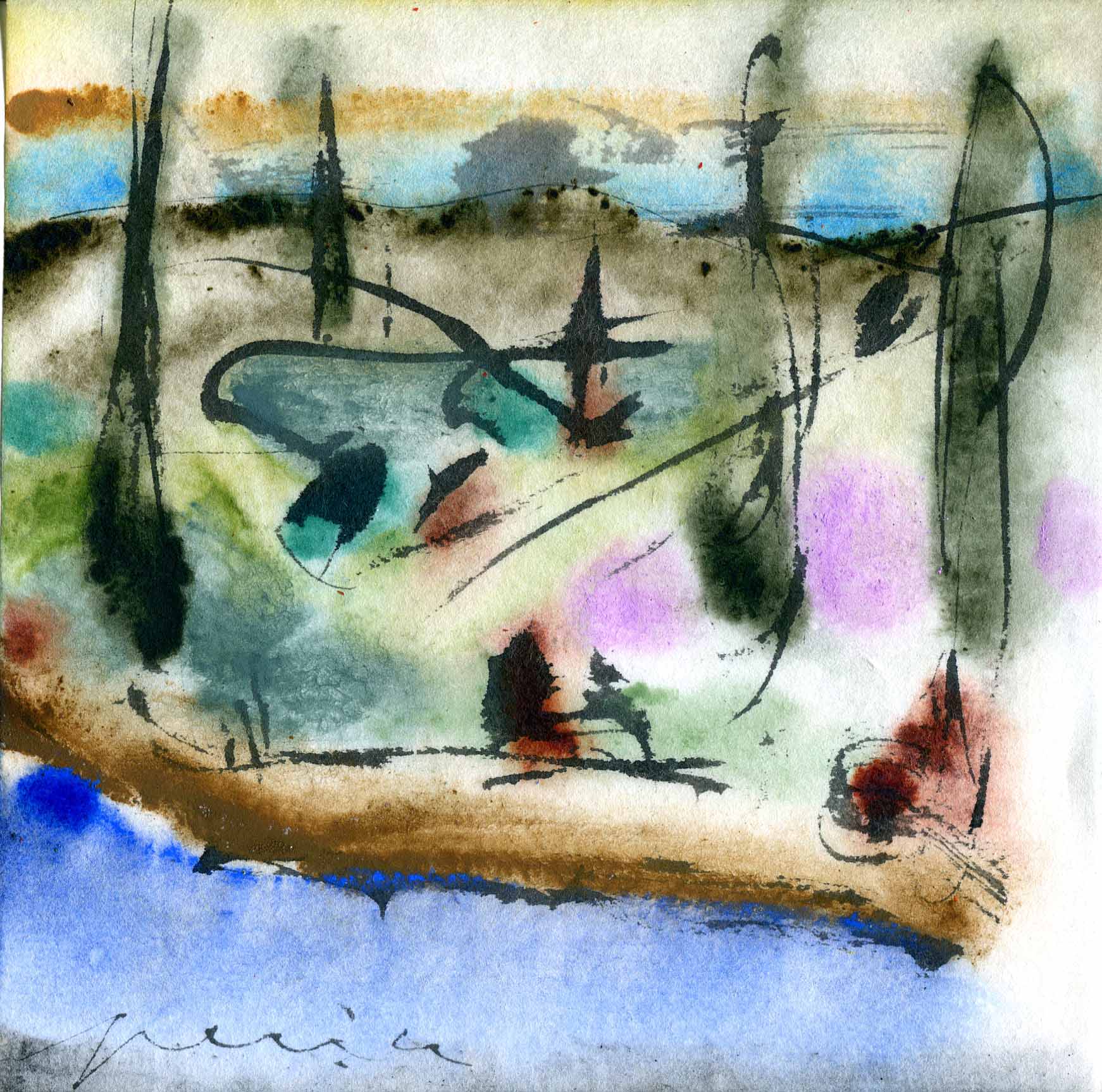

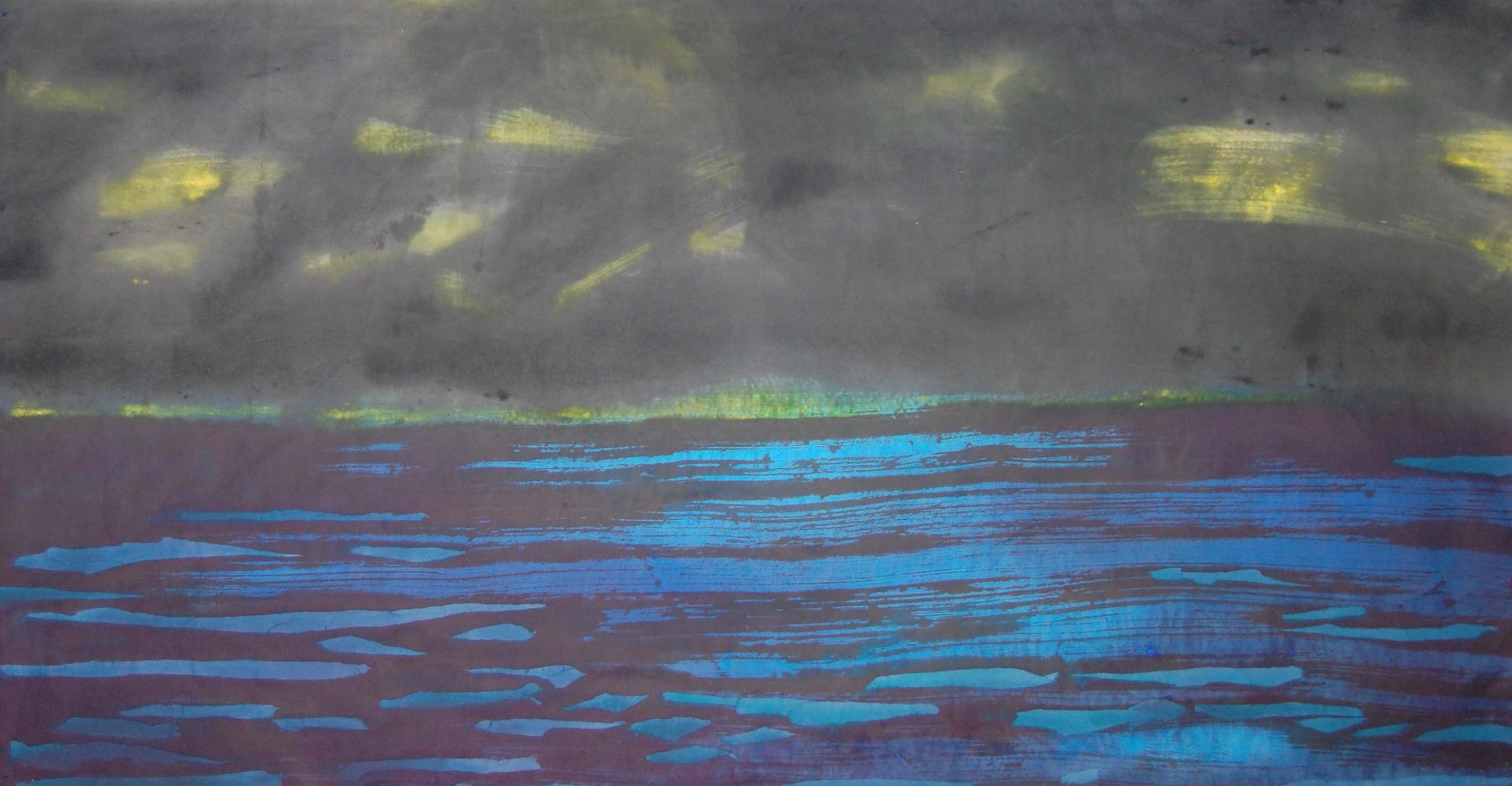

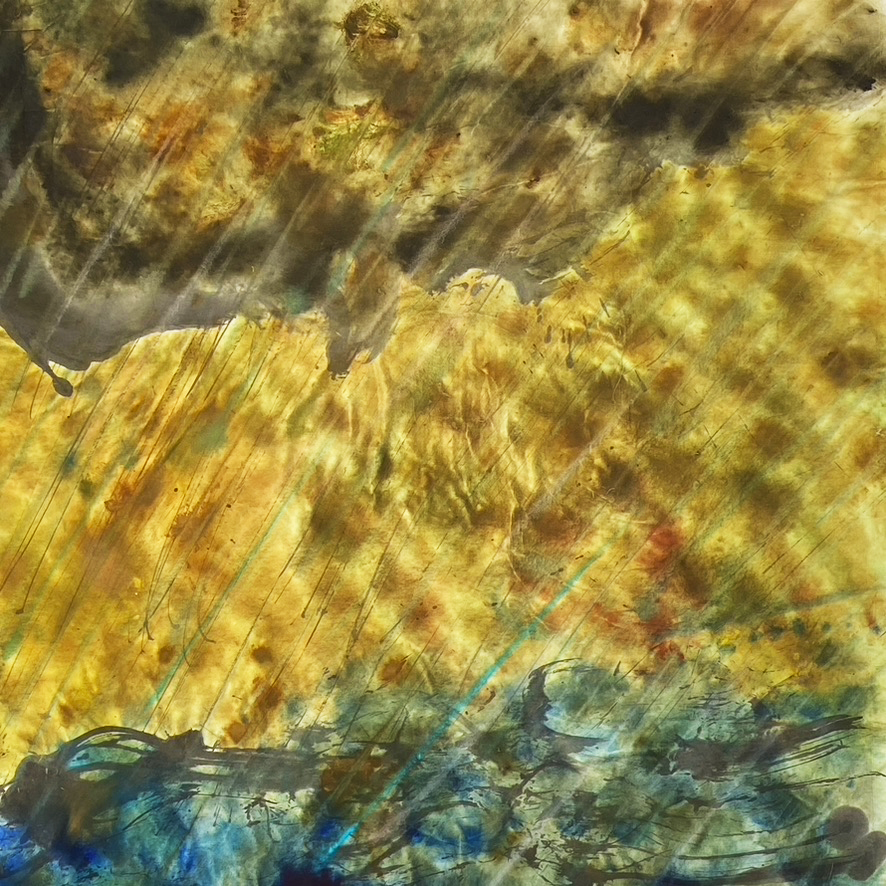

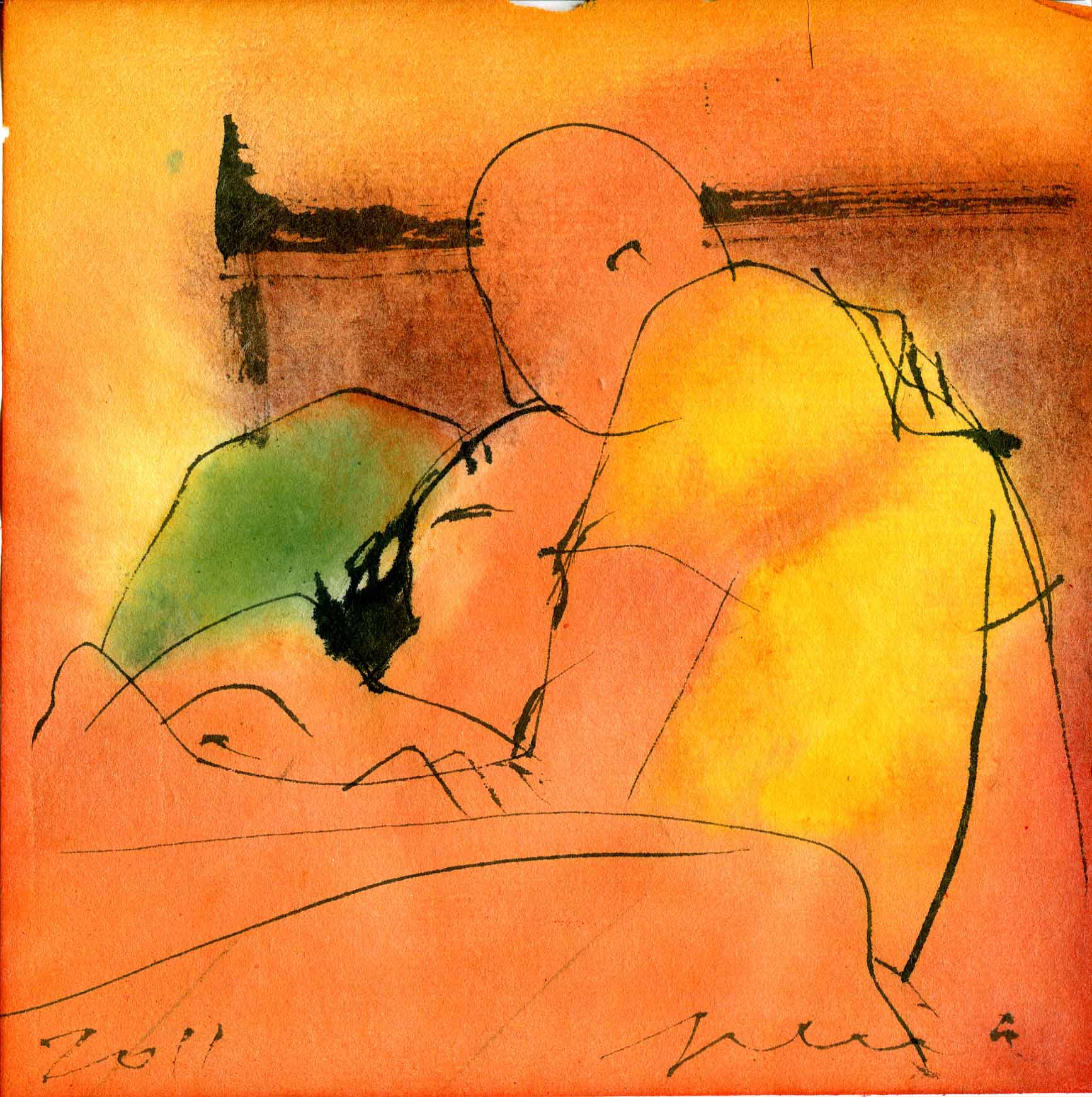

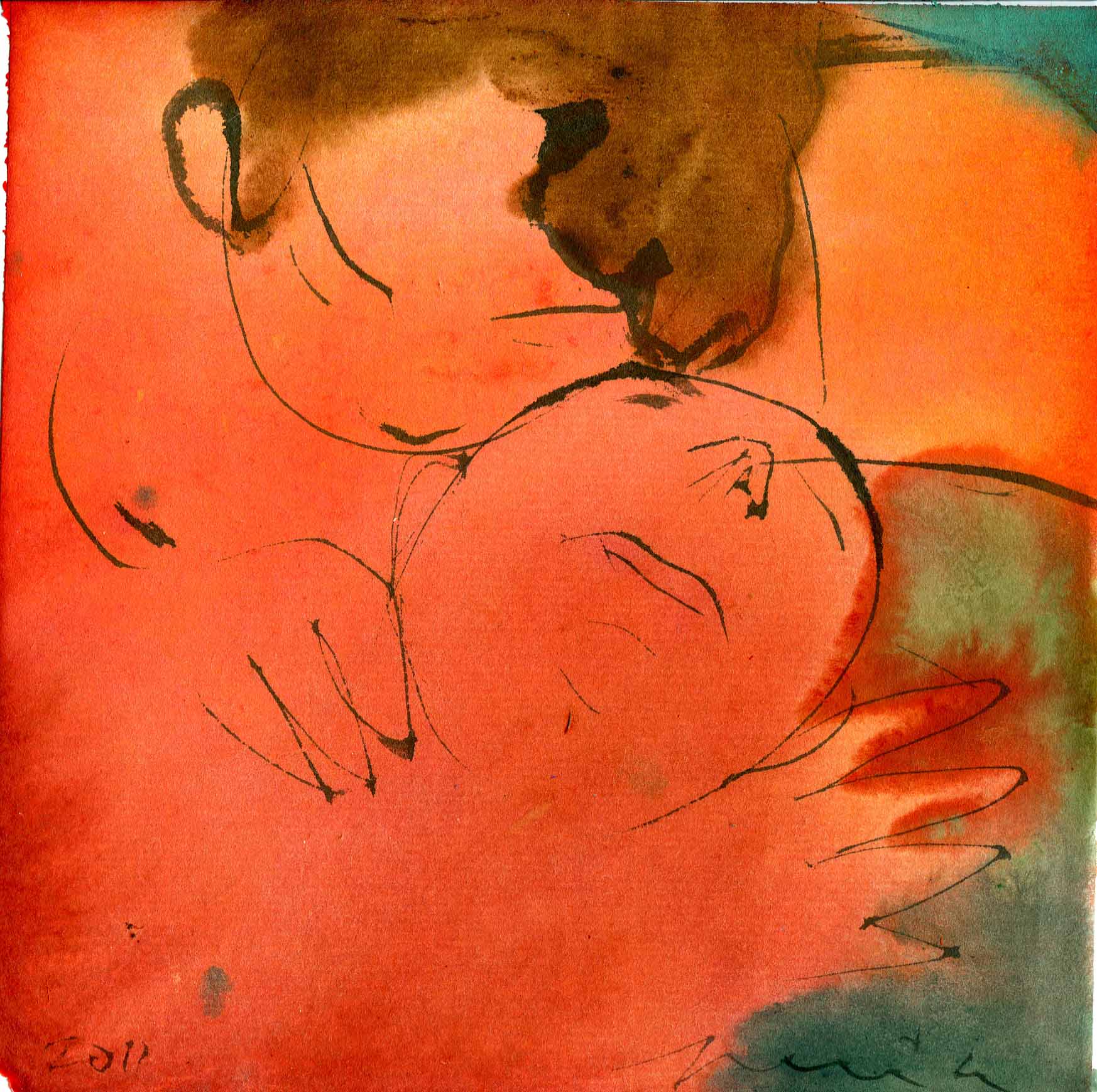

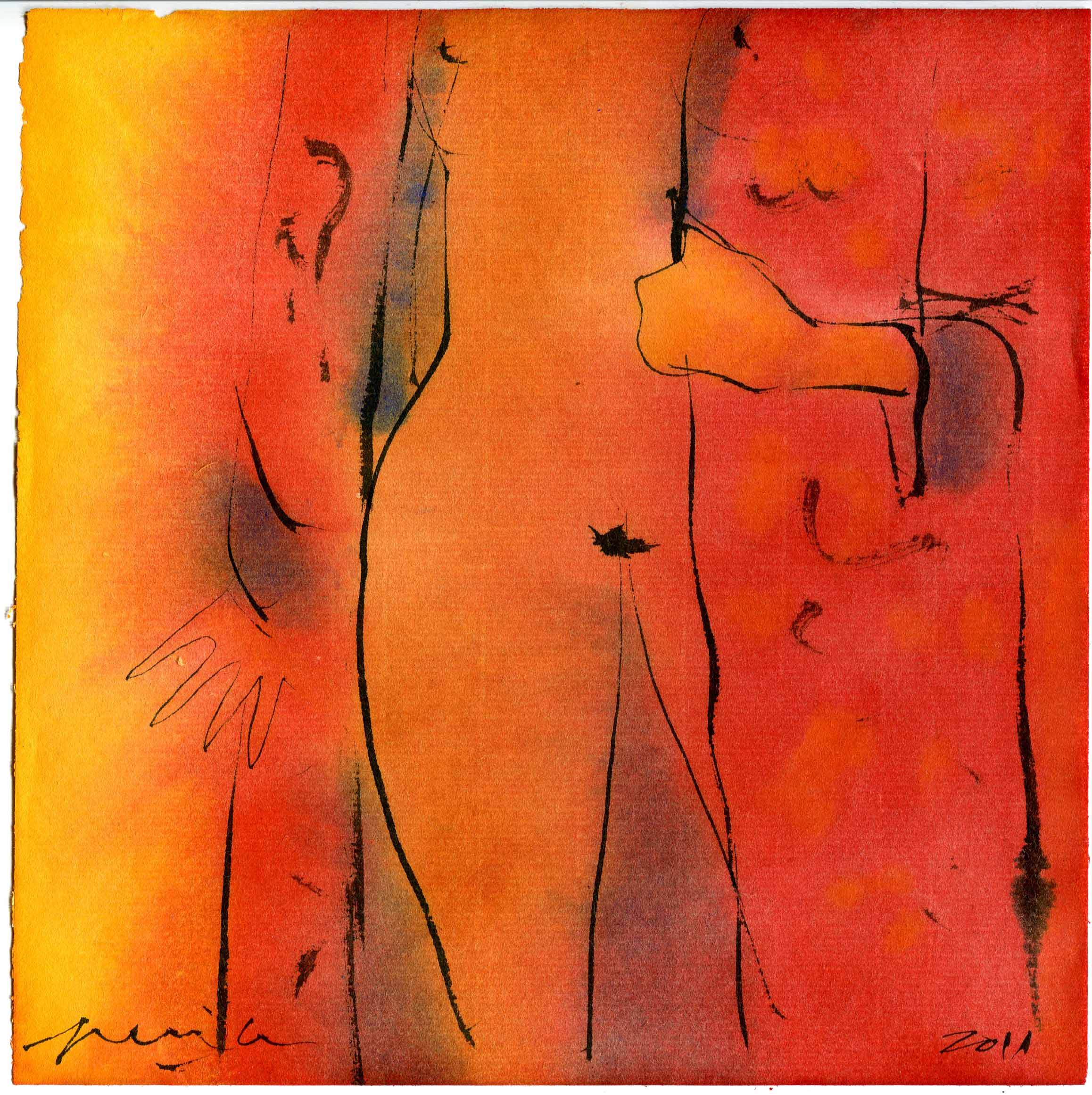

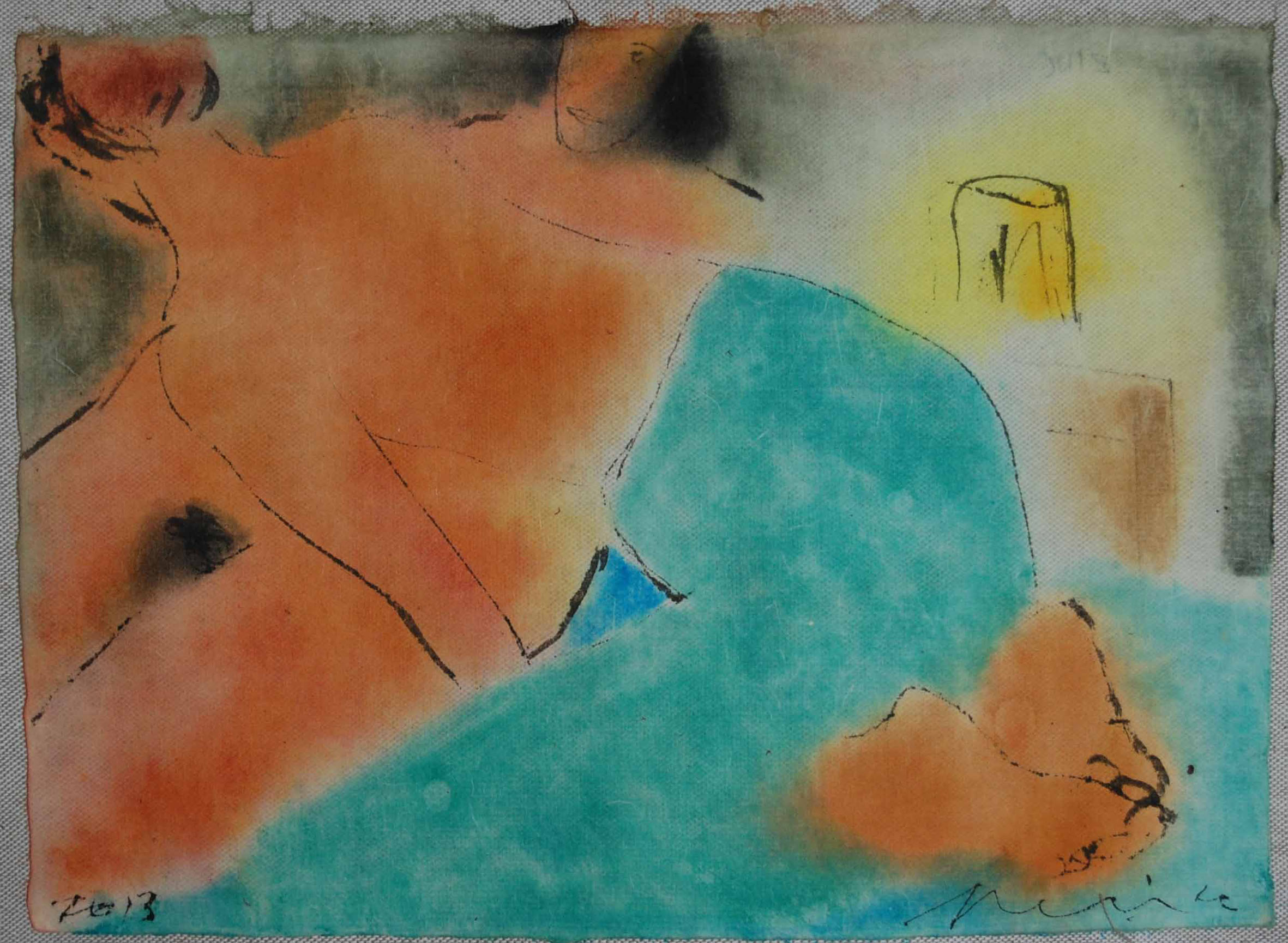

Después de tener un dibujo a la vista un tiempo, que varía de una semana a unos meses, un buen día me decido a pintarlo. A veces porque forma parte de una serie o de un tema en el que estoy trabajando, otras porque me apetece usar los colores que el dibujo me pide, aunque no siempre hay un motivo.

Pongo una plancha de metacrilato un poco más grande que el papel plana sobre una de mis mesas de trabajo, y con pincel ancho de hake lo empapo de agua hasta que prácticamente flota. Entonces preparo mis acuarelas, y empieza la fiesta.

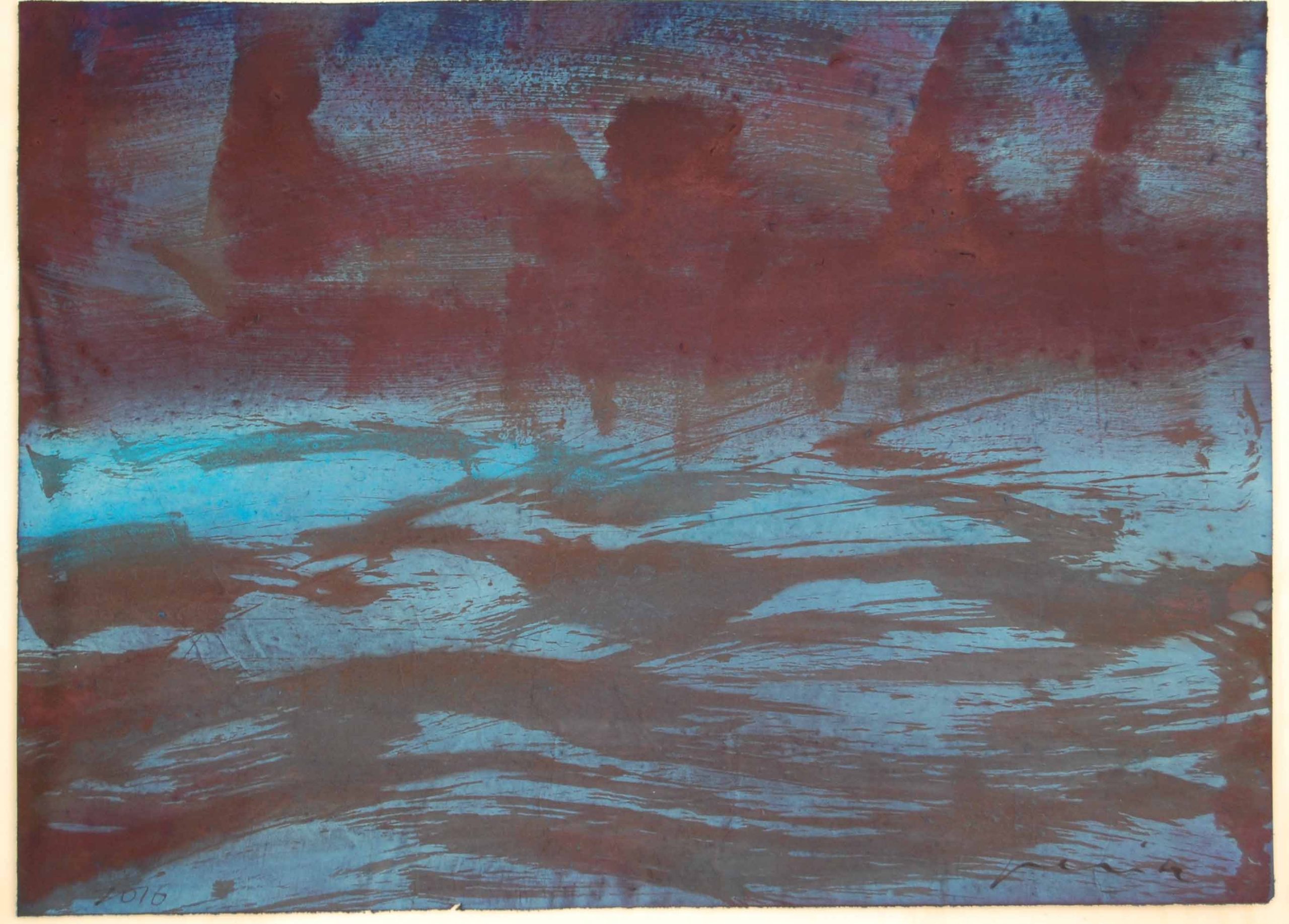

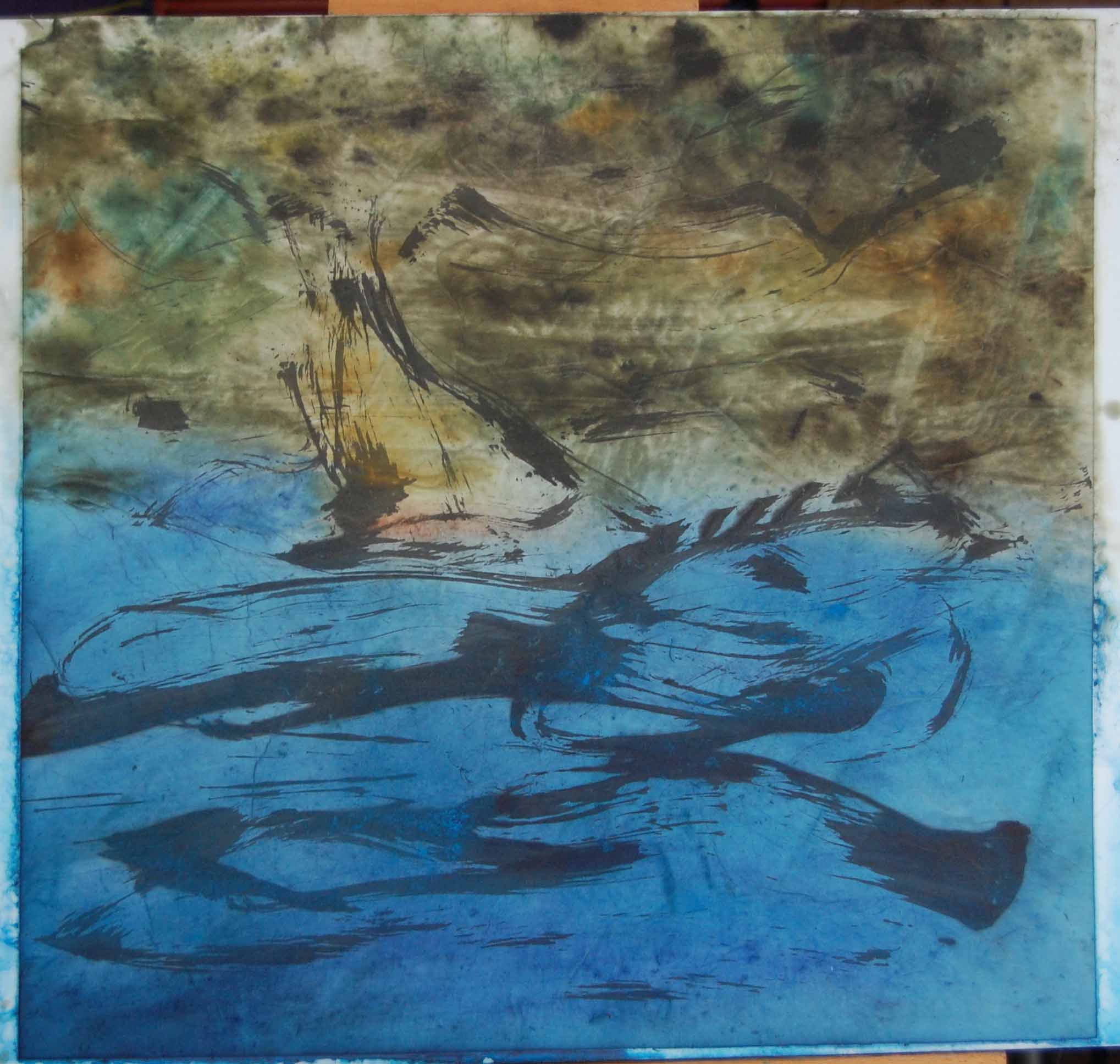

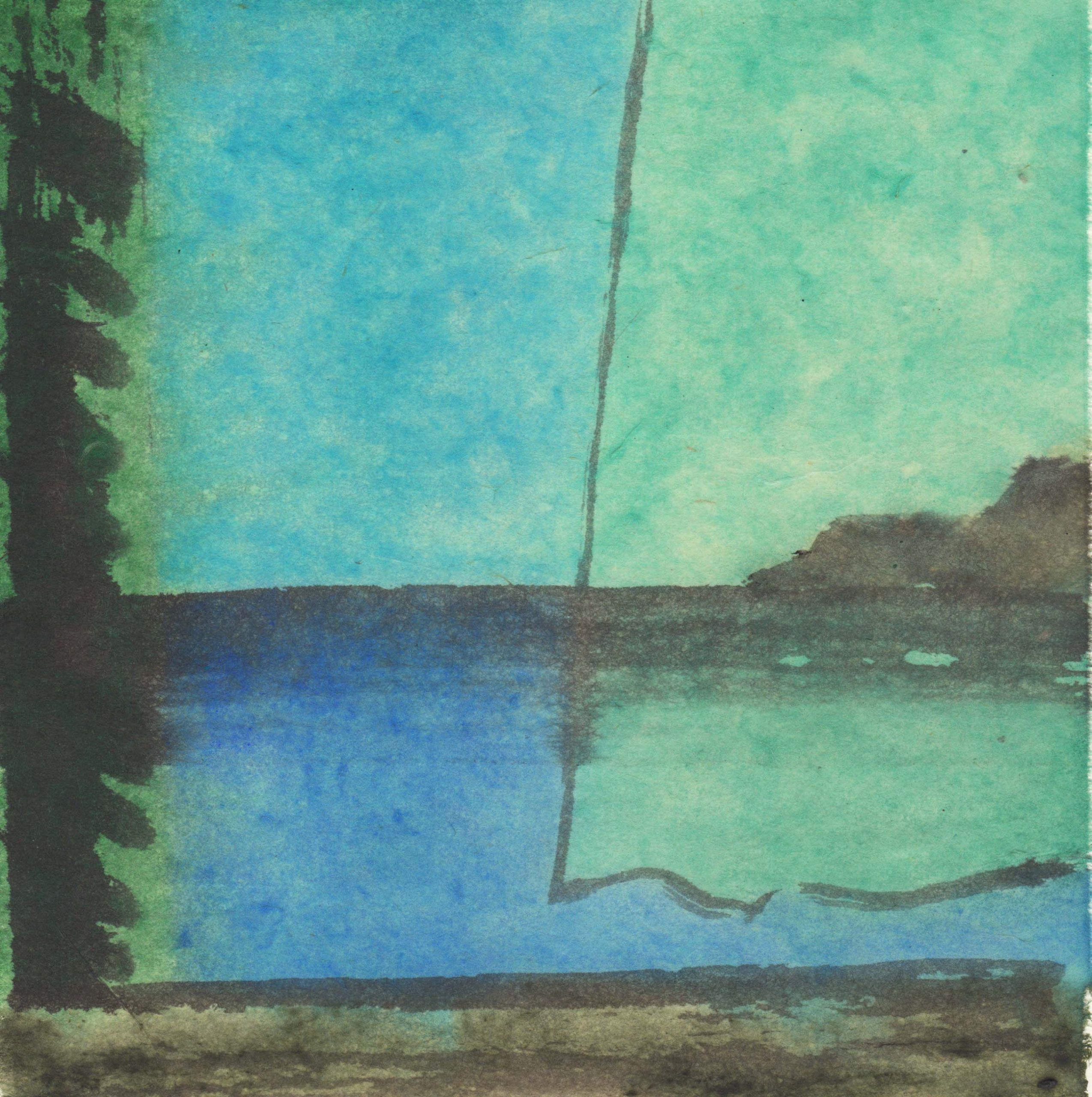

Como en el caso del dibujo, no hay un plan preciso para la pintura. Tal vez el deseo de utilizar un color, la intuición de que esta parte me pide este color, y allá vamos: un color llama a otro, otro hace falta para equilibrar las cosas, o simplemente lo veo en la paleta y me arriesgo. Parecería que con el papel empapado las acuarelas hubieran de salir disparadas en todas direcciones, pero no es así por la calidad de los papeles orientales de tener fibras muy largas y muy poca cola: un poco papel secante, si no estuvieran empapados. Algunos pigmentos sí que tienden a expandirse pero otros sirven para contener, y eso es tan importante como el tono del pigmento. Parece un juego, y lo es, y el resultado final siempre tiene un elemento de sorpresa, a veces agradable. Otras acaban en la papelera.